I. Die Geburt eines Skandals

Als Hannah Arendt 1961 für die Zeitschrift The New Yorker nach Jerusalem reiste, war sie nicht als Journalistin im üblichen Sinne dort. Sie war Philosophin, politische Theoretikerin, eine Denkerin, die das Denken selbst in Zeiten der größten moralischen Katastrophen verteidigen wollte.

Was sie sah, was sie hörte, was sie beobachtete – all das sollte sich in einem Buch verdichten, das mehr wurde als eine bloße Prozesschronik.

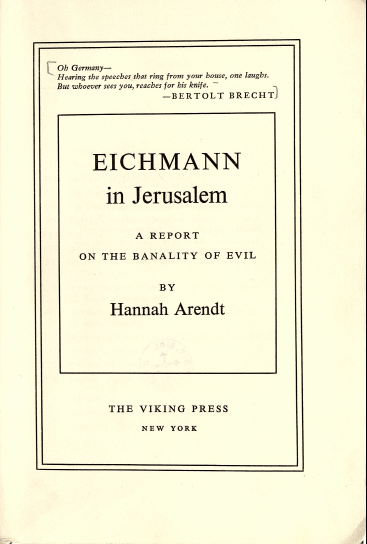

Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen, erschienen 1963, war eine Provokation – nicht weil Arendt die Verbrechen beschönigte, sondern weil sie sich weigerte, Eichmann als das Monster zu inszenieren, das viele sich wünschten.

Sie trat an gegen die tröstliche Erzählung von der Ausnahmegestalt des Bösen.

Und darin lag der Skandal.

II. Der Blick auf Eichmann: Kein Dämon, kein Fanatiker

Arendt schilderte Eichmann nicht als einen Mann, der aus blindem Hass oder sadistischer Lust gehandelt hätte. Sie beobachtete einen mittelmäßigen, phrasendreschenden Bürokraten, einen Funktionär, der mehr um seine Karriere bangte als um das Schicksal von Millionen.

In den Verhören und Aussagen vor Gericht entdeckte sie eine Sprache aus Floskeln, eine Syntax der Gedankenlosigkeit.

Eichmanns Rechtfertigungen – „Ich musste gehorchen“, „Ich habe nur Befehle ausgeführt“ – wirkten auf Arendt nicht wie bösartige Lügen, sondern wie der Ausdruck eines radikalen Mangels an innerer Reflexion.

Dies führte sie zu einer erschütternden Diagnose:

Nicht aus fanatischem Hass oder sadistischer Entschlossenheit seien die monströsen Verbrechen des Nationalsozialismus hervorgegangen – sondern aus der erschreckenden Fähigkeit gewöhnlicher Menschen, das eigene Denken zu suspendieren und in den Sprachregelungen der Obrigkeit zu ersticken.

Arendt nannte dies die Banalität des Bösen.

Nicht seine Tiefe, sondern seine Oberflächlichkeit, seine gedankenlose Routine machte das Böse so tödlich.

III. Der Bericht als moralische Zerreißprobe

Arendts Buch war mehr als eine Analyse Eichmanns – es war eine gnadenlose Untersuchung der gesamten Struktur, die seine Taten ermöglicht hatte.

Sie ging noch weiter: Arendt kritisierte auch das Verhalten jüdischer Führungsräte (Judenräte) während der Shoah, denen sie – unter unvorstellbarem Druck stehend – dennoch vorwarf, durch Kooperation das Ausmaß der Katastrophe unfreiwillig vergrößert zu haben.

Diese Beobachtung wurde zu einem der umstrittensten Aspekte ihres Werkes.

Viele empfanden es als moralische Zumutung, gerade die Opfer in die Analyse der Mechanismen des Untergangs einzubeziehen.

Doch Arendt wich nicht zurück:

Sie bestand darauf, dass Denken immer unbequem, immer schmerzlich sein müsse, wenn es wirklich der Wahrheit dienen solle.

Ihr Buch wurde damit zu einer der ersten großen Provokationen einer Erinnerungskultur, die sich damals gerade erst formierte.

IV. Denken unter Extrembedingungen

Arendt, die in ihrer Philosophie die Freiheit des Denkens als das höchste Gut betrachtete, erkannte in Eichmanns Monstrosität nicht die Fratze des Bösen, sondern die Leere: ein Mensch, der aufgehört hatte, eigenständig zu urteilen.

Diese Einsicht war nicht bloß juristisch oder historisch – sie war existenziell.

Sie bedeutete, dass der Schutz gegen das Böse nicht allein in Gesetzen, nicht allein in Institutionen oder Religionen lag, sondern im unaufhörlichen Akt des Denkens selbst:

des Prüfens, Fragens, Widerstehens.

Ein Mensch, der aufhört zu denken, ist ein Mensch, der fähig ist, jeden Befehl auszuführen.

Ein Mensch, der denkt, ist ein Mensch, der fähig ist, Nein zu sagen.

Arendt verteidigte damit eine Form von Mut, die nicht mit Waffen oder Fahnen auftritt, sondern in der Stille der Gewissen ihren Ursprung hat.

V. Rezeption und Nachhall

Die Reaktionen auf Eichmann in Jerusalem waren heftig, oft feindselig.

Hannah Arendt wurde als Verräterin gebrandmarkt, als kaltherzige Intellektuelle, als selbstgerechte Theoretikerin. Besonders ihre Kommentare über die jüdischen Räte wurden als schockierend empfunden.

Doch im Rückblick ist ihr Buch zu einem Meilenstein geworden.

Nicht nur in der politischen Philosophie, sondern auch in der historischen Forschung zur Shoah und in der Ethik des Erinnerns.

Arendts Analyse zwang dazu, sich nicht mit einfachen Antworten zu begnügen:

Sie lehrte, dass das Böse nicht immer ein schreiendes Monster ist, sondern oft ein Bürokrat im grauen Anzug, der sich selbst als fleißigen Beamten versteht.

Sie zeigte, dass Verantwortung nicht delegierbar ist – nicht an Staaten, nicht an Systeme, nicht an Befehle.

Und sie machte deutlich, dass die Verteidigung der Menschlichkeit in erster Linie eine Frage des Denkens bleibt – ein langsamer, stiller, aber unersetzlicher Akt, der in jedem Moment neu errungen werden muss.

VI. Letzte Gedanken: Die Gefahr der Gedankenlosigkeit

Arendt selbst wusste, dass der Begriff der „Banalität des Bösen“ leicht missverstanden werden konnte.

Sie meinte nicht, dass die Verbrechen belanglos waren – im Gegenteil: Sie zeigte, dass gerade die Banalität der Täter die Katastrophe so unfassbar machte.

Eichmanns Normalität war kein Entlastungsgrund, sondern die letzte Anklage:

Dass ein Mensch, der das Denken aufgibt, zum Werkzeug wird – und dass in dieser freiwilligen Gedankenlosigkeit das wahre Grauen beginnt.

So bleibt Eichmann in Jerusalem ein Buch von brennender Aktualität:

Ein Mahnmal in Worten, das uns auffordert, immer wieder neu zu denken – gegen den Strom, gegen die Routine, gegen das bequeme Vergessen.

Denn das Böse, so Arendts stille Warnung, ist niemals weit entfernt.

Es wartet dort, wo wir aufhören, zu fragen.