Als Hannah Arendt im Titel von Eichmann in Jerusalem die Formel von der „Banalität des Bösen“ prägte, setzte sie einen Gedanken in die Welt, der ebenso verstörend wie schwer fassbar ist.

Er widersprach den gängigen Bildern, die das Böse als dämonische Kraft, als metaphysische Verderbtheit oder als Ausbruch des Wahnsinns verstanden.

Arendt schlug etwas Ungeheuerlicheres vor:

Dass das Böse nicht immer aus Hass, Grausamkeit oder abgründiger Bosheit geboren wird, sondern oft aus Gedankenlosigkeit, aus Routine, aus Karrierismus und aus dem völligen Verzicht auf eigenes moralisches Urteil.

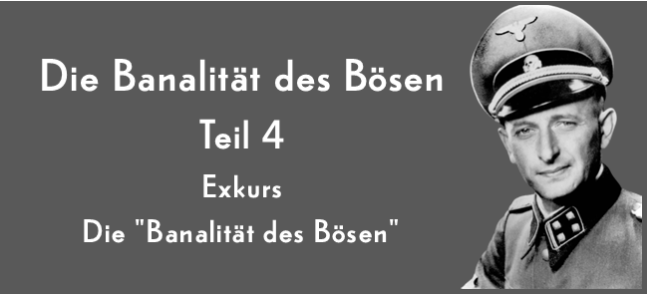

Im Prozess gegen Adolf Eichmann hatte sie genau diese erschütternde Erfahrung gemacht.

Sie begegnete keinem irren Fanatiker, keinem glühenden Ideologen, sondern einem Mann, der sich selbst als pflichtbewussten Beamten verstand – jemanden, der stolz auf seine Effizienz war und sich zugleich völlig unfähig zeigte, die monströsen Konsequenzen seines Handelns zu begreifen.

Eichmann, so Arendt, benutzte eine Sprache aus Klischees und Phrasen.

Er sprach, als ob das Denken selbst durch standardisierte Ausdrücke ersetzt worden wäre.

Er wiederholte Befehle, Parolen, Paragrafen – nicht aus bewusster Bosheit, sondern weil er sich an die Sprache und Logik eines Systems angepasst hatte, das jede persönliche Verantwortung ausgelöscht hatte.

Banalität als Erschütterung

Mit „Banalität“ meinte Arendt nicht, dass die Verbrechen geringfügig gewesen wären – im Gegenteil: Sie waren unfassbar grausam.

Aber gerade die Oberflächlichkeit der Täter, ihr Mangel an Reflexion, ihre Ordinarität war es, die den Horror in seiner ganzen Tiefe offenbarte.

Das Böse erschien nicht mehr als das Werk einzelner, bösartiger Genies – sondern als das Ergebnis eines millionenfachen Verzichts auf Denken und Gewissen.

Eine moderne Bürokratie, ein totalitäres System konnte das Böse industriell produzieren, weil es seine Agenten entmenschlichte und sie zu Rädchen in einem Getriebe degradierte, in dem keiner mehr fragte: „Was tue ich?“

Die eigentliche Bedrohung, die Arendt erkannte, war somit nicht das fanatische Böse, sondern das banale, das in seiner Gedankenlosigkeit umso tödlicher wirkte.

Eine bleibende Herausforderung

Arendts Begriff der „Banalität des Bösen“ wurde heftig kritisiert, missverstanden, verfälscht.

Viele warfen ihr vor, das Böse zu verharmlosen oder Eichmann zu entlasten.

Doch genau das tat sie nie.

Ihr Gedanke war radikaler:

Er rief dazu auf, nicht nur Monster zu fürchten, sondern die alltäglichen Strukturen, die Monster überflüssig machen, weil sie Millionen von Menschen bereitmachen, das Undenkbare gedankenlos zu vollstrecken.

In einer Welt, die auf Arbeitsteilung, Bürokratie und Befehlsstrukturen beruht, wird das Böse gefährlich leicht möglich.

Es geschieht nicht nur in Diktaturen, sondern überall dort, wo Menschen aufhören, selber zu denken, zu urteilen, zu handeln.

Und so bleibt die „Banalität des Bösen“ nicht nur eine Beschreibung der Vergangenheit.

Sie ist eine Mahnung für jede Zeit, für jede Gesellschaft, für jeden Einzelnen:

Wo Denken endet, beginnt das Böse.

Diese Beitrag hat mich tief berührt. Er regt zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Denken und persönlicher Verantwortungsübernahme an. Vielen Dank, Mechthild

LikeLike